“Nous n'avons pas décidé de construire une bombe nucléaire, mais si l'existence de l'Iran était menacée, nous n'aurons d'autre choix que de changer notre doctrine militaire”, a déclaré Kamal Kharrazi, conseiller du guide suprême iranien. L'Ayatollah Ali Khamenei.

Ses commentaires interviennent un mois après qu'Israël ait été confronté, le 13 avril, à un barrage de 300 missiles et drones dirigés vers son territoire depuis le sol iranien. La Jordanie a aidé à repousser l’attaque et, selon des informations qu’elle a niées par la suite, plusieurs autres États arabes ont fait de même. Malgré leur refus d’accepter le mérite de la défense d’Israël, les dirigeants israéliens ainsi que les observateurs à Washington ont souligné cet incident comme étant le signe d’un réarrangement plus large de la politique au Moyen-Orient.

Un système anti-missile fonctionne après que l'Iran a lancé des drones et des missiles vers Israël (Reuters)

Un système anti-missile fonctionne après que l'Iran a lancé des drones et des missiles vers Israël (Reuters)

Le lieutenant-général Herzi Halevi, chef d’état-major des forces de défense israéliennes, a déclaré que l’attaque iranienne avait « créé de nouvelles opportunités de coopération au Moyen-Orient ». De même, l’Institut d’études sur la sécurité nationale, un groupe de réflexion israélien, a estimé que « la coalition régionale et internationale qui a participé à l’interception des lancements iraniens vers Israël démontre le potentiel d’établir une alliance régionale contre l’Iran ».

>L'Iran est isolé du monde islamique depuis 1979, lorsque Mohammad Reza Pahlavi, le Shah anglicisé d'Iran, a été contraint à l'exil, mettant fin à 2 500 ans de monarchie dans le golfe Persique. Autrefois puissance régionale prospère, après la révolution, les relations de Téhéran avec le monde arabe se sont détériorées, entraînant une guerre contre l’Irak et des conflits par procuration avec l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Qatar, entre autres.

Exporter la révolution iranienne

Le départ d'Iran du Shah Mohammad Reza Pahlavi en janvier 1979 et l'établissement ultérieur de la République islamique sous l'ayatollah Ruhollah Khomeini ont marqué un profond changement idéologique en Iran.

Cette transformation représentait non seulement un changement de gouvernance, mais aussi une réorientation radicale de l’identité politique, sociale et internationale du pays, d’une monarchie laïque pro-occidentale à un régime théocratique et anti-occidental. Au cours de ses près de 40 années au pouvoir, Pahlavi a fait de l’Iran l’État musulman dominant au Moyen-Orient, en grande partie grâce au soutien apporté par ses amis à Washington. La politique étrangère de l’Iran impérial était centrée sur la stabilité régionale, dont la poursuite nécessitait le soutien financier et militaire de l’Amérique.

Le Shah d'Iran avec le président américain Richard Nixon (Wikimedia Commons)

Le Shah d'Iran avec le président américain Richard Nixon (Wikimedia Commons)

Quand le régime a changé, les priorités diplomatiques de l’Iran aussi. Comme l'a expliqué Houman Sadri, professeur de relations internationales à l'Université de Floride centrale, dans un article Tendances de la politique étrangère de l'Iran révolutionnaire (1998), pendant la révolution, Khomeiny et ses partisans avaient dépeint le Shah comme un dirigeant faible et illégitime. Pour tenter de se démarquer de cette image, les dirigeants révolutionnaires ont adopté une politique de non-alignement, séparant l’Iran de la notion « non islamique et anti-iranienne » de dépendance à l’égard de l’Occident.

Publicité

Même si la révolution iranienne est considérée comme un mouvement islamique, on oublie souvent qu’à l’origine, elle ne visait pas à créer une théocratie islamique. Le mouvement était dirigé par une coalition d’acteurs comprenant des islamistes fidèles à Khomeini, des intellectuels laïcs, des communistes et des populistes. Divers groupes sociaux ont lancé la révolution, mais ce sont les partisans de Khomeiny qui étaient prêts à tenir la distance, comme en témoigne leur décision d'incendier le cinéma Rex dans la ville d'Abadan, au sud-ouest du pays, en 1978.

En Les racines et les conséquences des guerres civiles et des révolutions (2017), le célèbre historien Spencer C. Tucker écrit à propos de la tragédie : « A Abadan, quatre militants islamistes barrent la porte du cinéma Cinema Rex puis incendient le bâtiment, tuant 422 personnes à l'intérieur. Khomeiny accuse le Shah et la SAVAK (la police secrète iranienne), et de nombreux Iraniens croient à ce mensonge. Des dizaines de milliers de personnes défilent dans les rues en scandant Brûlez le Shah ! Bientôt, des centaines de milliers d'Iraniens prendront part à de nouvelles manifestations. »

Après la révolution, le mouvement islamiste dirigé par Khomeiny a pris le pouvoir, établissant ce qui est à ce jour le seul gouvernement dirigé par des religieux au monde. Dans l’Iran post-révolutionnaire, comme l’écrit l’universitaire Juan Cole pour l’Institut américain pour la paix, « la religion et la politique sont inséparables ». L’islam chiite n’est pas seulement la religion de l’État, mais aussi l’épine dorsale du droit, de la gouvernance et de la politique étrangère. Concernant ce dernier point, l’Iran a cherché à « exporter la révolution », tout comme les Français ont tenté d’exporter les principes libéraux en 1792 et les Américains ont exporté les idéaux démocratiques pendant la guerre froide.

Manifestation de masse en Iran pendant la Révolution (Wikimedia Commons)

Manifestation de masse en Iran pendant la Révolution (Wikimedia Commons)

Selon les écrits de Khomeiny, la communauté islamique était une entité unifiée depuis l’époque de Mahomet, qui s’est ensuite désintégrée en raison d’un comportement anti-islamique interne et de l’influence des puissances colonisatrices. La révolution, affirmait-il, serait le ciment qui intégrerait ces territoires dispersés, écrivant que « jusqu'à ce que le cri « Il n'y a de Dieu que Dieu » résonne dans le monde entier, il y aura une lutte. »

Publicité < p>Un exemple de la vision du monde de Khomeini peut être trouvé dans sa lettre au président soviétique Mikhaïl Gorbatchev en 1989, où il déclare que l'Est et l'Ouest sont idéologiquement en faillite parce qu'ils manquent de valeurs islamiques. Comme le note la regrettée écrivaine américaine Sandra Mackey dans Les Iraniens (1998), « Selon eux, la politique étrangère iranienne se concentre sur l'exportation de la révolution, même par la subversion et le terrorisme. .»

Iffat S Malik, chercheur à l’Institut international d’études stratégiques, note que l’exportation de la révolution a été la plus réussie au Liban, qui, irrité par l’invasion israélienne, s’est montré particulièrement réceptif au message du Guide suprême. Cependant, selon Malik, ailleurs, Khomeini a connu peu de succès, ce qui a incité ses successeurs à minimiser ses aspirations à étendre la révolution à d’autres pays. Malik déclare que « la rhétorique dure de l’Iran a aliéné nombre de ses voisins du Moyen-Orient, en particulier les pays à majorité sunnite, qui craignaient des soulèvements similaires dans leur propre pays ».

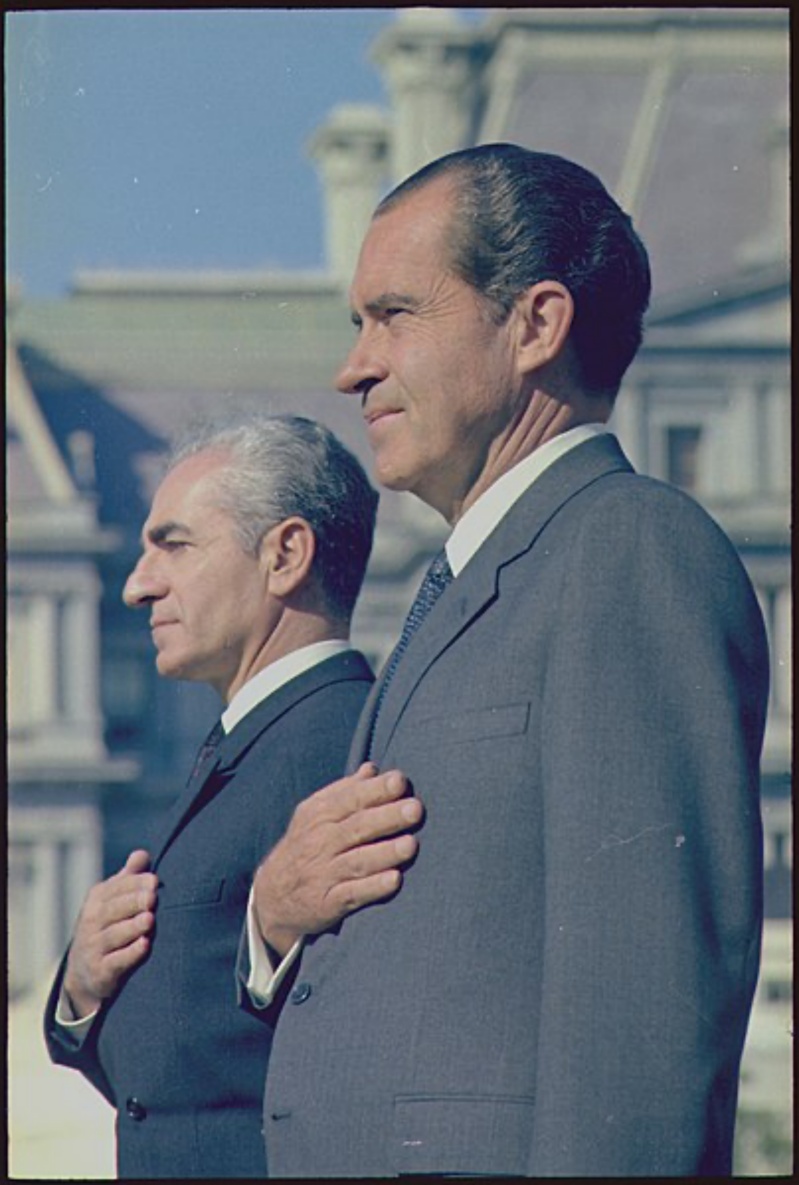

Ayatollah Ali Khamenei (Wikimedia Commons)

Ayatollah Ali Khamenei (Wikimedia Commons)

L’ayatollah Ali Khamenei, qui a remplacé Khomeiny après sa mort en 1989, a même ressenti le besoin de clarifier, écrivant que « l’exportation de la révolution ne signifiait pas que nous allions nous lever, jeter notre poids et notre pouvoir et déclencher des guerres, forçant les gens à se révolter ». et faire des révolutions. Ce n’était pas du tout l’intention de l’Imam. Cependant, compte tenu de la position initiale de l’Iran à l’égard de l’Arabie saoudite et de l’Irak, on ne saurait reprocher aux observateurs de penser autrement.

Irak

Le premier défi pour la République iranienne naissante est venu sous la forme de Saddam Hussein, qui visait également à unifier le monde arabe, bien que sous une idéologie très différente. Alors que l’Iran et l’Irak sont tous deux des États à majorité chiite, Saddam lui-même était sunnite et plaidait pour une interprétation de l’islam plus arabo-centrée. Avant le conflit de près de huit ans entre l’Iran et l’Irak (instigé par ce dernier), Khomeini dépeint Saddam comme un dirigeant impie, semblable au Shah récemment déchu. Il a déclaré à ses partisans : « Vous vous battez pour protéger l’Islam et lui (Saddam) se bat pour détruire l’Islam. »

Publicité

Cependant, le conflit était bien plus nuancé, motivé autant par la politique que par l’idéologie.< /p>

Après que le Royaume-Uni a annoncé son intention de se retirer du golfe Persique à la fin des années 1960, des conflits territoriaux de longue date entre l’Irak et l’Iran ont ravivé. Confronté à l’instabilité intérieure en 1975, Saddam a concédé certaines des revendications de son pays en échange de la cessation de l’ingérence iranienne en Irak. Après la révolution, l’Iran a été affaibli par son prétendu isolationnisme et aliéné son plus grand allié : les États-Unis. Saddam, qui considérait le traité de 1975 comme déséquilibré, voyait dans la révolution une opportunité de réparer un tort historique, le considérant, selon Sadri, comme « une faiblesse à exploiter ».

En septembre 1980, l’armée irakienne progresse en Iran, déclenchant un conflit dévastateur qui durera près d’une décennie. Après des années d’effusion de sang et de destruction, les deux pays ont convenu d’un cessez-le-feu en 1988, mais pour l’Iran, l’héritage de la guerre n’était pas seulement économique et social, mais aussi politique. Depuis le début de la révolution, Khomeini et ses partisans ont maintenu une politique d’exportation des idéaux chiites par tous les moyens nécessaires. Cependant, un an avant sa mort, Khomeini avait accepté la résolution 598 du Conseil de sécurité de l'ONU qui appelait les deux pays à adopter un cessez-le-feu. Selon Malik, cela « a ouvert la voie à de meilleures relations entre l’Iran et le monde arabe ».

Une décennie après la révolution, après la guerre et le décès de Khomeiny, les dirigeants religieux iraniens ont commencé à réviser leur politique étrangère, mettant désormais l’accent sur le développement de Téhéran en tant que puissance économique plutôt qu’en tant qu’acteur militaire maximaliste. Durant la soi-disant « Deuxième République » iranienne, ses deux premiers présidents, Akbar Rafsanjanī et Mohammad Khatami, ont adopté une approche retenue en matière de politique étrangère. Rafsanjanī a cherché à rétablir les relations de l’Iran avec les autres États du Golfe, allant même jusqu’à fournir une aide financière à l’Irak pendant la guerre du Golfe persique de 1991. Durant la présidence de Khatami, la politique étrangère de l'Iran a rejeté la notion occidentale (inspirée par l'auteur Samuel Huntington) de conflits entre civilisations, favorisant plutôt un « dialogue entre les civilisations ».

Publicité  Saddam Hussein en 1980 (Wikimedia Commons)

Saddam Hussein en 1980 (Wikimedia Commons)

Cependant, une fois de plus, Saddam allait modifier le cours de la politique étrangère iranienne – cette fois, avec sa capture puis son exécution par les États-Unis. Selon Williamson Murray et Kevin M Woods, auteurs de The Iran–Iraq War: A Military and Strategic History (2014), les Iraniens considéraient l'effondrement du gouvernement de Saddam comme une validation des sacrifices consentis pendant la guerre Iran-Irak.

L’Iran n’a pas soutenu l’invasion américaine de l’Irak, mais il y a vu une opportunité de combler un vide de pouvoir croissant dans la région. L’Irak a été divisé en 2003 et l’Iran, avec qui il partage une frontière de 1 600 km et des siècles d’histoire et de culture communes, était plus qu’heureux de ramasser les morceaux. « Vous ne pouvez tout simplement pas séparer l’Irak et l’Iran », a déclaré l’ancien président irakien Barham Salih lors d’un événement du Council on Foreign Relations (CFR) en 2021, réfléchissant à leur tendance à partager le destin de l’autre.

L’Iran est profondément impliqué dans la politique irakienne depuis 2003. Selon un rapport du CFR de 2022, Quelle est l'influence de l'Iran en Irak, plus d’une douzaine de partis politiques irakiens ont des liens avec l’Iran et financent et forment également des groupes paramilitaires affiliés à ces partis. Téhéran a également financé la restauration de milliers de sanctuaires chiites en Irak et réapproprié des millions de réfugiés irakiens qui ont fui le pays sous le règne de Saddam.

Sunnites-chiites

Tout comme l’Iran détient de facto le leadership chiite, l’Arabie saoudite est considérée comme l’avant-garde de l’islam sunnite. Avant la révolution iranienne, l’Arabie saoudite et l’Iran entretenaient des relations stables. Tous deux étaient des monarchies pro-occidentales qui partageaient une vision du monde similaire sur les questions de politique régionale.

Publicité

Nader Hashemi, directeur du Centre d'études sur le Moyen-Orient, déclare dans une interview accordée au magazine FairObserver en 2019 que dans les années 1960, « le sectarisme n'était pas un facteur dans la politique du Moyen-Orient », l'Iran et l'Arabie saoudite s'alignant même sur le même thème. du même côté de la guerre civile yéménite. Cependant, selon Hashemi, « tout cela a changé après 1979, lorsque les Saoudiens et leurs alliés ont cherché à diminuer la puissance et l’attrait de la révolution iranienne en jouant la carte du sectarisme ».

La transformation de l’Iran en une république ouvertement chiite a attisé les craintes parmi l’élite sunnite au pouvoir en Arabie Saoudite, qui à son tour a propagé une forme d’islam sunnite connue sous le nom de wahhabisme pour contrer l’influence de Téhéran. L’Arabie saoudite a soutenu l’Irak pendant la guerre contre l’Iran de 1980 à 1988 et a parrainé des militants au Pakistan et en Afghanistan qui réprimaient les mouvements chiites soutenus par l’Iran.

Membres du Conseil de coopération du Golfe (AFP)

Membres du Conseil de coopération du Golfe (AFP)

En 1981, six États du Golfe, dont l’Arabie saoudite, ont formé le Conseil de coopération du Golfe pour contrer l’influence iranienne. Au cours de la décennie suivante, Téhéran et Riyad se sont battus à plusieurs reprises pour le contrôle de La Mecque. Lorsqu’un groupe d’Iraniens a attaqué les forces de sécurité saoudiennes lors du pèlerinage du Hajj en 1987, l’Arabie saoudite a rompu tous ses liens avec l’Iran. Les relations se sont légèrement améliorées au début des années 2000, mais se sont à nouveau détériorées lorsque les Gardiens de la révolution islamique d'Iran ont tenté d'assassiner l'ambassadeur saoudien aux États-Unis.

Le printemps arabe a encore exacerbé les tensions et en 2016, l'Arabie saoudite, avec le Les Émirats arabes unis, le Koweït et Bahreïn ont expulsé tous les diplomates iraniens.

Publicité

La réponse de l’Iran à cette coalition du Golfe a été de soutenir les acteurs non étatiques, formant un soi-disant Axe de Résistance composé de l’Iran, de la Syrie et de leurs alliés non étatiques en Irak, au Liban, en Palestine et au Yémen. Depuis la révolution de 1979, l’Iran a développé un réseau de plus d’une douzaine d’organisations paramilitaires mandataires opérant dans six pays. Les Gardiens de la révolution iraniens et la force d'élite Qods auraient fourni des armes, une formation et un soutien financier à des groupes chiites tels que le Hezbollah (considéré comme une organisation terroriste par la Ligue arabe), Asaib Ahl al Haq (une milice qui a lancé plus de 6 000 attaques). contre les forces américaines sur le sol irakien), Harakat Hezbollah al Nujaba (une organisation paramilitaire syrienne qui soutient le courant chiite Bashar al Assad) et Ansar Allah (populairement connu sous le nom de Houthis, un groupe d'opposition au Yémen).

Un enfant tient un drapeau du Hezbollah lors des funérailles d'un membre du Hezbollah, tué par une frappe israélienne en décembre 2023 (Reuters)

Un enfant tient un drapeau du Hezbollah lors des funérailles d'un membre du Hezbollah, tué par une frappe israélienne en décembre 2023 (Reuters)

En 2020, le Département d’État américain a estimé que l’Iran accordait au Hezbollah, l’acteur non étatique le plus important et le plus lourdement armé au monde, environ 700 millions de dollars de financement par an. « Le budget du Hezbollah, tout ce qu'il mange et boit, ses armes et ses roquettes, vient de la République islamique d'Iran », a annoncé le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, lors d'un rassemblement en 2016. L'Iran fournit également des millions de dollars de financement à des groupes palestiniens, notamment le Hamas et l'Islam palestinien. Jihad, avec Yahya Sinwar, un haut responsable militaire du Hamas, déclarant aux journalistes en 2017 que « l'Iran est le plus grand partisan des Brigades Izz ad Din al Qassam avec de l'argent et des armes. »

Le conflit par procuration entre l’Iran et l’Arabie saoudite a placé les deux pays dans des camps diamétralement opposés au cours de l’histoire récente. Cependant, après que l’Iran a promis de ne pas inciter les chiites vivant en Arabie saoudite à renverser le régime, en mars 2023, les deux pays ont annoncé leur intention de reprendre leurs relations diplomatiques. De même, les Émirats arabes unis ont rétabli leurs relations diplomatiques avec l’Iran en 2021, les dirigeants koweïtiens ont rencontré leurs homologues iraniens pour résoudre les différends sur les frontières maritimes en 2023 et Bahreïn (qui faisait partie de l’Iran jusqu’en 1971) est en train de normaliser ses relations avec Téhéran. Par conséquent, le commerce iranien avec Bahreïn, l’Irak, le Koweït, le Qatar, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis a augmenté d’environ 10 % depuis 2022.

Alors qu’Israël espère un partenariat israélo-arabe contre l’Iran, compte tenu de la géopolitique complexe de la région, englobant l'idéologie, les conflits territoriaux et la religion, comme le souligne le Washington PostLe chroniqueur David Ignatius a récemment déclaré qu'Israël a ses alliés – l'Amérique, bien sûr, mais aussi les « États arabes qui s'opposent à l'Iran et à ses mandataires autant que les Israéliens. »

Plus d'articles Premium

Nicola Coughlan et Luke Newton sur leur ' transformation 'Abonné uniquement

Critique du film Le garçon et le héron

La Chronique des Bridgerton 3 et Penelope en tant que protagoniste spectateur-étrangerAbonné uniquement

Lala Lajpat Rai : Au-delà des stéréotypesAbonné uniquement

Santhosh' Le travail de S est une recherche pour comprendre l'histoire pour les abonnés uniquement

Livres à lire : Comment vivre dans le capitalisme et trouver des abonnés uniquement

Critique du film Meurtre à Mahim

Les prédateurs et les proies savent que la sécurité réside dans le nombreAbonné uniquement

< p>Le Berlin d'Atul Sabharwal dépeint la douleur et la solitudeAbonné uniquement

© IE Online Media Services Pvt Ltd

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.