Die Entwickler der Kryptowährung Ethereum haben angekündigt, den Wechsel der Blockchain von Proof of Work zu Proof of Stake in den kommenden Monaten vollziehen zu wollen. Die extrem energieintensiven Tage der Währung seien damit gezählt, die der im Netzwerk derzeit gewinnbringend einsetzbaren GPUs höchstwahrscheinlich auch.

Darum geht es beim Mining und beim Wechsel

Die Blockchain einer Kryptowährung ist mit dem Kassenbuch der Währung gleichzusetzen. Jeder neue Block in der Kette (Chain) enthält die vom Netzwerk verifizierten Überweisungen in der Blockchain. Um sicherzustellen, dass nur verifizierte Überweisungen in Blöcken landen und derjenige, der den Block erstellt hat, dafür dann in der jeweiligen Währung vergütet wird (das eigentlich „Mining“), bedarf es eines Validierungsprozesses. Bis dato hat Ethereum wie Bitcoin Proof of Work genutzt.

Proof of Work ist sicher, aber energetisch ineffizient

Der Anwender stellt bei Proof of Work seine Rechenleistung einem dezentralen Bankensystem zur Verfügung. Alle Teilnehmer, ob alleine oder im Pool, rechnen um die Wette, nur die erste erfolgreiche Berechnung des Blocks wird mit einer gewissen Anzahl der entsprechenden „Coins“ vergütet (mehr Details im Bericht Mining mit Grafikkarten: Ethereum schürfen im Selbstversuch).

Dabei werden Unmengen an Strom verbraucht, denn nur ein Teilnehmer weltweit kann der erste sein. Alle anderen „Miner“ gehen in dieser Runde leer aus, der von ihren PCs erzeugte Rechenaufwand und der damit verbundene Stromverbrauch waren auf den ersten Blick „umsonst“. Ganz so eindeutig ist es nicht, denn ein Rechner würde eventuell Jahrtausende brauchen, um das Problem zu lösen; die massive Parallelisierung ist also durchaus mehr als nur verschwenderisch. Und sie macht die Blockchain sicher, denn in der Regel kann ein einzelner Teilnehmer nicht so viel Rechenleistung aufbringen, dass er jeden Block als erster berechnet und so das Kassenbuch an sich zieht.

Ethereum will diesen Ansatz jetzt hinter sich lassen und auf Proof of Stake (PoS) setzen. Bei der PoS-Variante stimmt das Netzwerk (automatisiert) ab, wer unter den aktiven Teilnehmern den nächsten Block erstellen soll, verschwenderisches „Mining der Masse“ findet nicht statt. Die Auswahl kann nach verschiedenen Ansätzen erfolgen, beispielsweise unter Berücksichtigung des jeweils gehaltenen Vermögens an Kryptowährung oder auch der Zeit, die ein Teilnehmer bereits im Netzwerk mitgeholfen hat, die Blockchain zu verifizieren.

Das hat den Vorteil, dass nur ein Bruchteil der Energie benötigt wird, um die Blockchain aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus haben die ausgewählten Teilnehmer ein Interesse daran, das Netzwerk voranzubringen – weil sie selber Währung besitzen („Stake“). Auf der anderen Seite besteht die Gefahr einer Abspaltung aus der Blockchain, weil der so agierende Nutzer bei seiner Währung grundsätzlich nichts zu verlieren hat.

Vergütet werden bei PoS alle potenziell mithelfenden Miner meistens gemeinschaftlich mit einem geringen jährlichen Zinssatz auf ihre gehaltene Kryptowährung – mehr zu halten wird also auch darüber belohnt.

Ethereum will 99,95 Prozent weniger Energie verbrauchen

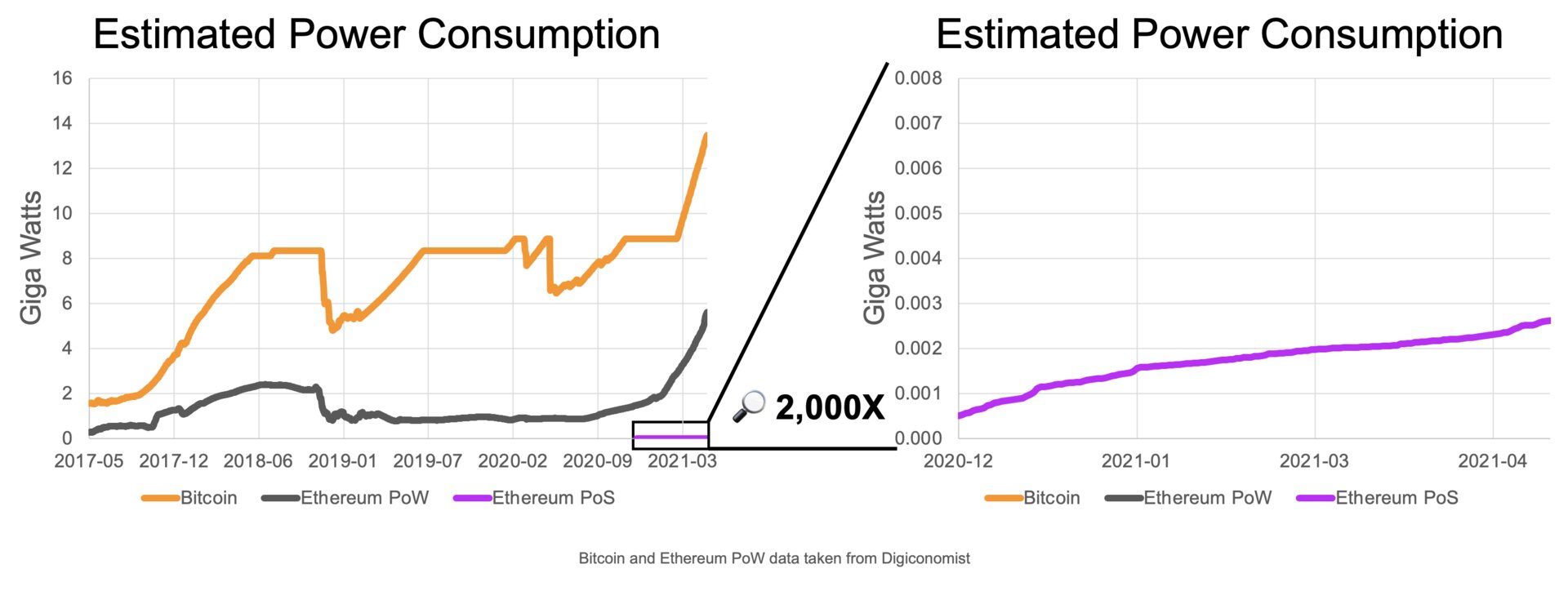

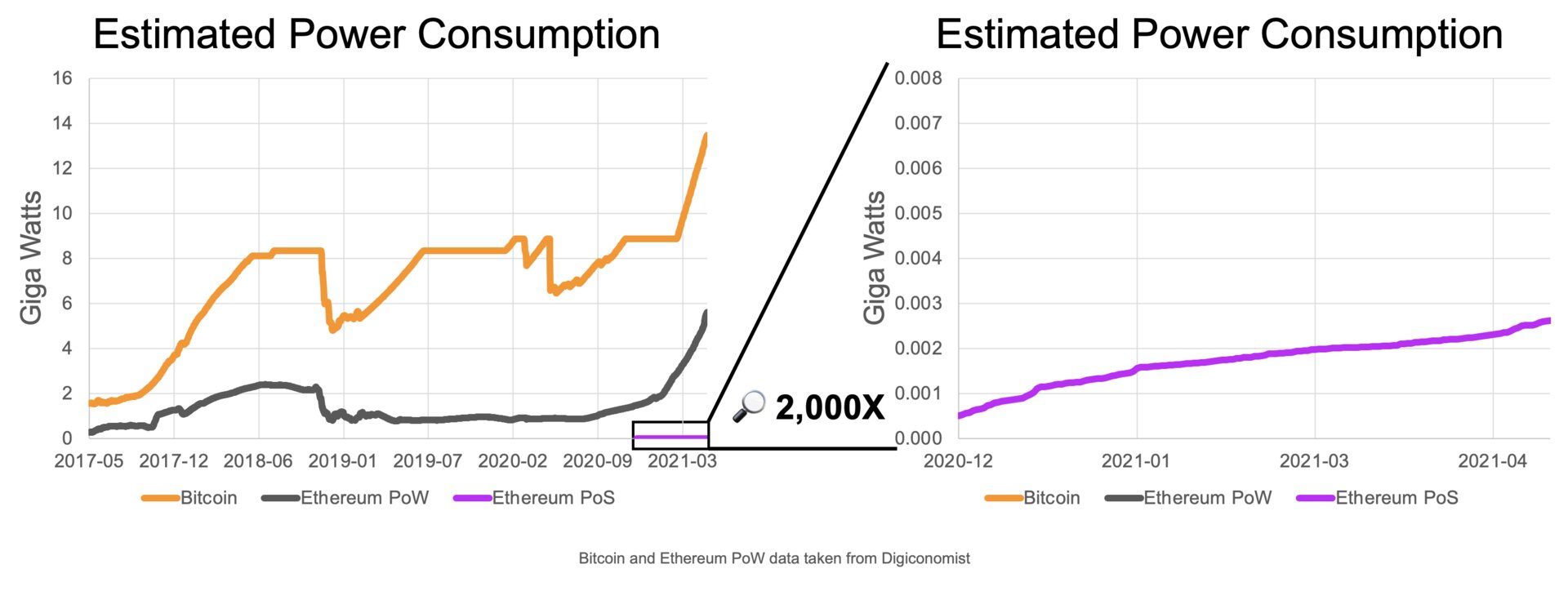

Wie gravierend die Auswirkungen auf den Stromverbrauch der Blockchain sein dürften, haben die Entwickler versucht in einem Blog-Beitrag zu überschlagen. Ihr Ergebnis: Der aktuell auf 44,49 Terawattstunden pro Jahr geschätzte Verbrauch (entspricht dem Jahresstromverbrauch der Schweiz oder von Griechenland) könnte um 99,95 Prozent fallen.

Die Auswirkungen auf den Energieverbrauch der Blockchain (Bild: Ethereum)

Die Auswirkungen auf den Energieverbrauch der Blockchain (Bild: Ethereum) Nicht auszuschließen ist allerdings, dass ein wesentlicher Teil der aktiven Teilnehmer der Blockchain den Wechsel nicht mitgehen will und die Blockchain in einem so genannten Hard Fork sich spaltet – in Ethereum auf Basis von PoS und Ethereum auf Basis von PoW.

Mehr Informationen zu energieeffizienten Blockchains

Weiterführende Informationen zu energieffizienten Blockchains hat die Redaktion bereits vor drei Jahren im Artikel Effizientes Mining: Kryptowährungen für einen besseren Zweck veröffentlicht.