Dass die neue Infektionswelle in China offenbar mit einer Mutation des Coronavirus zusammenhängt, ist kein Grund zur Panik. Mutationen könnten SARS CoV-2 mittelfristig zu einem abgeschwächten Schnupfen werden lassen.

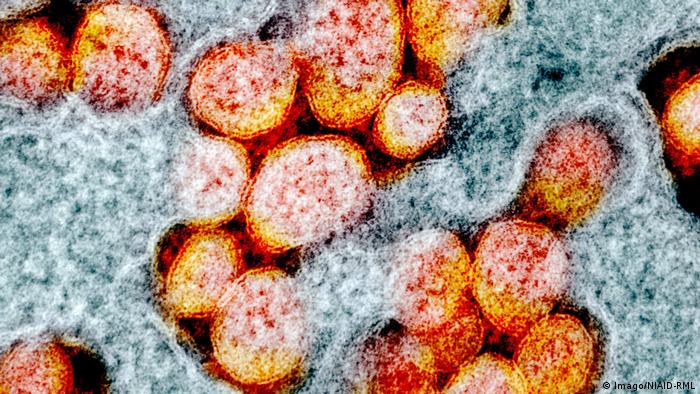

Die Entwicklung eines wirksamen Impfstoffs oder Arzneimittels gegen das neuartige Coronavirus ist auch deshalb so schwierig, weil sich ein Virus im Laufe der Zeit ständig verändert. Rund ein halbes Jahr nach Ausbruch der Pandemie haben Forschende weltweit bereits 100 verschiedene Mutationen von SARS-CoV-2 registriert

Solche Varianten oder Veränderungen sind normal, weil das Erbgut von Viren mit der Zeit mutiert und neue Untertypen entstehen. Dabei können sich auch die Eigenschaften eines Virus verändern. In der Folge kann sich das ursprüngliche Virus entweder abschwächen oder aber es wird aggressiver.

Diese unterschiedlichen Varianten erklären auch, warum ein Krankheitserreger in bestimmten Weltregionen unterschiedlich schwere Infektionswellen auslöst und warum Infektionen bei verschiedenen Menschen auch sehr unterschiedlich verlaufen können.

Angst vor zweiter Welle in China

Eigentlich hatte China, das Ursprungsland der Pandemie, durch resolute Ausgangsbeschränkungen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 weitgehend unter Kontrolle gebracht. In den vergangenen Wochen waren fast nur noch Infektionen bei Rückkehrern aus dem Ausland gemessen worden.

Die neuerlichen Infektionen sind nach den strikten Ausgangsbeschränkungen in China ein Rückschlag

In jüngster Zeit sind in China allerdings auch in einigen Provinzen wieder vermehrt Neuinfektionen bekannt geworden und diesmal hat die Infektion offenkundig in China stattgefunden.

Bei ersten Tests zeigte sich zudem, dass inzwischen offenbar eine neue Variante des Erregers in China zirkuliert. Das nun in Peking gefundene SARS-CoV-2-Virus unterscheide leicht von dem Erreger-Stamm, der China zuvor heimgesucht hatte, so Zeng Guang, Epidemiologe des Chinesischen Gesundheitsamts in der Zeitung “Global Times”. Die Ergebnisse sollen jetzt mit den Analysen aus anderen Ländern verglichen werden, um die Abstammungslinie des Erregers nachzuverfolgen.

Konsequente Schutzmaßnahmen

Die aktuelle Virus-Infektionsspur führte die Gesundheitsbehörden schlussendlich zu Schneidebrettern im Xinfadi-Großmarkt von Peking, auf denen importierter Lachs verarbeitet worden war. Woher der Lachs stammte, ist noch unklar, denn China importiert Lachs aus mehreren Ländern wie Norwegen, Chile, Australien, Kanada und von den Färöer Inseln.

Vorsorglich wurde der Xinfadi-Markt am Wochenende geschlossen. Rund 10.000 Händler und Beschäftigte des Marktes sollen jetzt schnellstmöglich auf das SARS-CoV-2-Virus getestet werden.

Der inzwischen geschlossene Xinfadi-Markt versorgt die 20-Millionen-Metropole Peking

Außerdem wurden mehrere Wohnblocks im Süden von Peking abgeriegelt und neun Schulen und Kindergärten geschlossen. Die geplante Öffnung der Grundschulen in Peking wird verschoben, Sportveranstaltungen und Gruppenreisen in andere Provinzen wurden allesamt abgesagt.

Wie kommt es zu Mutationen?

Um sich zu vermehren, benutzen Viren eine Wirtszelle. Wenn Viren eine solche Wirtszelle befallen, schleusen sie aus ihrem Kern die Erbinformation in die befallene Zelle ein. So reproduzieren die Körperzellen Millionen Kopien des Virus. Allerdings treten bei jeder dieser Reproduktionen kleine Kopierfehler auf und jeder dieser Fehler verändert auch den genetischen Code des Virus, es mutiert.

Wo und wie das neuartige Coronavirus SARS CoV-2 erstmals auf den Mensch übergesprungen ist, konnte bislang nicht zweifelsfrei geklärt werden. Bislang gehen Forschende davon aus, dass sich die ersten Mutationen bereits im chinesischen Wuhan verbreitet haben. Vermutlich ist das Protein, mit dem das Virus an den Zellen andockt, bereits in einem Wirtstier mutiert, möglicherweise in einer Fledermaus, einem Gürteltier oder einem Marderhund. Jedenfalls hat diese Mutation die Übertragung auf menschliche Zellen ermöglicht.

Normalerweise ist der menschliche Körper selber in der Lage, sich gegen solche Viren zu schützen. Er produziert Antikörper, die ihn gegen solche Virenangriffe verteidigen und ihn immun gegen den Krankheitserreger machen.

Bei jeder Reproduktionen treten Kopierfehler auf und jeder Fehler verändert auch den genetischen Code des Virus

Wenn der Krankheitserreger allerdings bereits mutiert ist und die gebildeten Antikörper auf eine ältere Version des Krankheitserregers programmiert sind, dann sind diese Antikörper deutlich weniger wirksam.

Aus dem gleichen Grund bekommen wir auch regelmäßig immer wieder einen Schnupfen. Unser Körper hat zwar bereits bei den vorherigen Schnupfen entsprechende Antikörper gebildet, aber für den erneut mutierten Krankheitserreger haben wir eben noch keine neuen Antikörper gebildet.

Sind Mutationen gefährlich?

Vieles deutet also darauf hin, dass die neue Infektionswelle in China mit einer erneuten Mutation zusammenhängt, denn diesmal entwickeln sich die Symptome langsamer.

Grund zur Panik besteht allerdings nicht, denn ein Virus wird durch eine Mutation nicht zwangsläufig gefährlicher. Manche Mutationen können ein Virus auch deutlich abschwächen.

Auch Christian Drosten von der Berliner Charité sieht eine Mutation durchaus positiv. Denn so könne sich das neuartige Coronavirus “noch besser in der Nase replizieren und auch besser übertragen werden”, sagt der deutsche Virologe mit Verweis auf jüngste Studien.

Durch eine Mutation, die vorrangig den Nasenbereich betrifft, könne sich das Virus besser vermehren, was “dazu führt, dass tatsächlich Virusepidemien über die Zeit harmloser werden”, so Drosten in seinem NDR-Podcast.

Zwar könne das Virus auch weiterhin die Schleimhäute in der Lunge befallen, doch das habe dann zur Folge, dass man sich wesentlich kranker fühle, als mit einem Schnupfen – und am Ende zu Hause bleibe und so eine weitere Übertragung vermeide. Daher könne sich das Virus nicht mehr so gut verbreiten, erklärt der deutsche Virologe den Zusammenhang.

Nach etlichen Mutationen verschwand das erste SARS-Virus 2003 weltweit auch wieder

Durch Mutationen kann ein Virus zuweilen sogar so schwach werden, dass es schließlich gänzlich verschwindet, dies war z.B. beim ersten Auftreten des SARS-CoV-Erregers 2003 der Fall.

Ab November 2002 hatte sich die erste SARS-Pandemie von Südchina ausgehend binnen weniger Wochen über nahezu alle Kontinente ausgebreitet. Als erste Pandemie des 21. Jahrhunderts weckte sie große Ängste in der Bevölkerung. Allerdings forderte das Schwere Akute Atemwegssyndrom (SARS) innerhalb eines halben Jahres weltweit nur 774 Menschenleben.

Bereits im Sommer 2003 ging die Zahl der Neuinfizierten weltweit kontinuierlich zurück. Im Mai 2004 erklärte die WHO diese erste SARS-Pandemie für überstanden.