Die Corona-Pandemie ist eine sehr tiefgehende Erfahrung, die unsere Haltung zur Welt und zum Leben verändert – sagt die Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk im Gespräch mit DW.

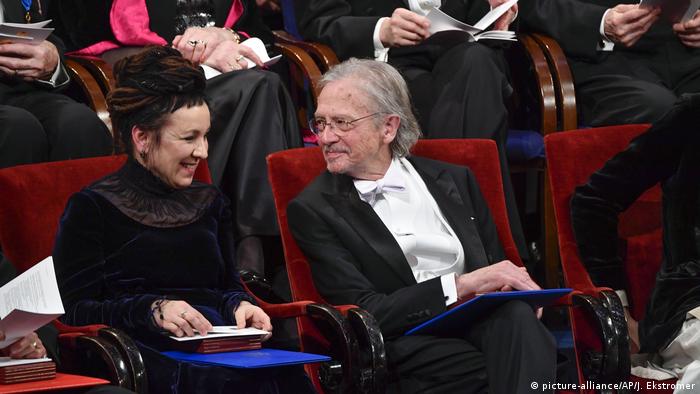

Olga Tokarczuk bei der Verleihung des Literaturnobelpreises in der Konzerthalle von Stockholm am 12. Oktober 2019

DW: Olga Tokarczuk, nach dem Nobelpreis hat Ihr Leben an Dynamik gewonnen. Hat sich das durch Corona etwas gelegt?

Olga Tokarczuk: Ich habe nicht den Eindruck. Ich habe eine Stiftung gegründet, die Anfang des Jahres ihren Betrieb aufgenommen hat. Im Februar war ich den ganzen Monat lang in Ahlbeck. Danach bin ich tatsächlich in eine etwas andere Welt zurückgekehrt, aber aus meiner Sicht war es weiterhin eine sehr intensive Welt. Ich habe geschrieben, an der Stiftung gearbeitet, ich habe Anfragen beantwortet, also habe ich nicht den Eindruck, meine Welt hätte sich entschleunigt.

Viele Leute haben Corona anders empfunden – nicht nur als Entschleunigung, sondern als regelrechte Vollbremsung. Wahrscheinlich brauchen wir noch Zeit, um richtig einschätzen zu können, was eigentlich passiert ist. Haben Sie schon irgendwelche Vermutungen, was die Pandemie mit uns Menschen und mit unseren Gesellschaften getan hat?

Video ansehen 00:27

Die Pandemie und das natürliche Timing unseres Lebens

Ich sehe hier viele Positives. Ich bin studierte Psychologin und betrachte die Welt nicht aus der Sicht der Ökonomie oder Soziologie heraus, sondern eben aus der Psychologie. Natürlich hat die Pandemie einen klaren Anstieg des Unruhepegels hervorgebracht. Die Angst um die Zukunft ist gewachsen und für die jüngeren Generationen wurde der ganze Prozess des Reif-Werdens gestört, weil sich die Kids in diesem wichtigen Alter nicht mehr sozialisieren durften. Aber neben all dem hat die Situation auch viele Vorteile. Vor allem hat sie das natürliche Timing unseres Lebens wiederhergestellt, sie hat vielen Menschen erlaubt, ein paar Monate mit der Familie zu verbringen, das höre ich ständig. Und sie uns daran erinnert, dass wir einen Körper haben, der brüchig ist. Es geht nicht um den Körper im Sinne von Fitness und Diäten, sondern um diese sehr universelle Dimension, die an den barocken Ruf “memento mori” erinnert – daran, dass wir sterblich und vergänglich sind, und dass wir nicht alles behalten können. Ich glaube, es ist eine sehr tiefe Erfahrung, die unsere Haltung zum Leben, zur Welt und zum menschlichen Handeln in der Welt verändert.

Aber die Pandemie hat uns auch unserer Körper beraubt. Ich meine die Art und Weise wie man zurzeit kommuniziert. Wir reden hier gerade “face to face”, aber das ist eher außergewöhnlich. In den letzten Monaten sprach man eher virtuell…

Ich lehne Online-Gespräche ab und versuche, solche Interviews, Konferenzen und Besprechungen zu meiden. Die kommen mir sehr unnatürlich vor und paradoxerweise erinnern sie uns auch daran, was ein Körper ist und welche Signale man von einem lebenden Körper gesendet bekommt. Es geht um Vibrationen, um “body language”. Das, was passiert ist, hat uns auf diese Weise den Unterschied gezeigt zwischen dem körperlichen, physischen Leben in all seinem Reichtum, den wir nicht immer wahrnehmen, und der reinen Kommunikation, die auch online stattfinden kann.

Studieren in Zeiten von Corona: Trotz Beginn des Sommersemesters bleibt die Bibliothek der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) leer.

Welchen Einfluss wird diese Pandemie auf die Kunst und die Literatur haben?

Ich habe eine tiefe Vorahnung, dass wir ein Flashback des Surrealismus erleben werden, dass wir die Realität ab jetzt auf neo-surrealistische Art wahrnehmen werden. Diese heutige pandemische und post-pandemische Welt kann man nicht verstehen, ohne ein Paradoxon zu nutzen, ohne Ironie. Aber auch nicht ohne einen Rückblick in die Vergangenheit, als die Leute mit dem Unerwarteten und dem Tödlichen wie Pandemien oder den Mahren mehr vertraut waren.

Ich glaube, dass das Fatum in die Kunst zurückkehren wird, das Fatum, das wir längst vergessen haben. Es war in den letzten Jahren höchstens in der Soziobiologie als irgendeine genetische Verfluchung oder als Gene präsent, aber die griechische Bedeutung des Fatum ist komplett verschwunden.

Dies könnte eine sehr interessante Zeit werden und es ist noch schwierig zu beurteilen, wie sie aussehen wird. Ich glaube, dass die Pandemie uns mit der Vergangenheit verbindet. Ich verstehe noch nicht, wie es genau funktioniert, aber womöglich hängt es mit den Erfahrungen unserer Vorfahren in schwierigen Zeiten zusammen. Obwohl ich vor ein paar Jahren noch dazu tendierte, in die Zukunft zu blicken und die Utopie und Heterotopie gefordert habe, spüre ich jetzt, dass ich mich mehr für die Verbindung mit der Vergangenheit interessiere, für das Fließen der Erfahrung. Und dass man sich nicht von der Vergangenheit abgrenzt.

Sie haben vom Blick in die Zukunft gesprochen. In einigen Ihrer Bücher haben Sie bereits über Themen geschrieben, die in diesem Jahr vorgekommen sind, über die Rache der Natur, über Bewegung und Stillstand…

Das stimmt und es ist ein bisschen beängstigend. Ich kann es nicht einschätzen, aber ich glaube, dass viele Künstler über eine Art Inselbegabung verfügen und durch ein kleines Fenster der Realität hinausblicken und manchmal in der Lage sind, Dinge zu benennen. Später sind sie selbst davon überrascht, dass die sich erfüllen.

Wir reden auf Usedom im Rahmen der Usedomer Literaturtage. Die Grenze zu Polen ist nur wenige Kilometer entfernt. Daher eine Frage zum Thema Grenze und Geografie: Als Sie den Nobelpreis bekommen haben, gab es Kritik, dass die zwei Preisträger aus der gleichen geographischen Region stammen – aus Österreich und Polen. Kann man Literatur so geographisch einordnen?

Olga Tokarczuk und Peter Handke bei der Verleihung des Literaturnobelpreises in Stockholm am 12. Oktober 2019

Nein, das kann man nicht. Ich persönlich habe mich gefreut, den Preis zusammen mit Peter Handke zu bekommen. Ich kenne ihn und schätze seine Werke. Wenn man schon einen Preis zu zweit bekommt, dann mindestens mit jemandem, den man kennt und versteht. Es fühlte sich daher brüderschaftlich an. Aber ausgerechnet bei Romanen benutzen wir unsere lokalen Werkzeuge, um doch etwas Universelles zu erzählen. Es ist für mich sehr wichtig bei der Bewertung eines Werks, ob es auch in anderen Kulturkreisen verständlich ist.

Ich glaube, dass die Literatur, obwohl sie verschiedene Sprachen benutzt, nach dem greift, was unter der Sprache liegt, wo es keine einfache, banale Unterscheidungen gibt zwischen zum Beispiel Polen und Deutschland. Genetisch ist es eigentlich das gleiche, die Kulturen sind sehr ähnlich, die Küche fast identisch, vielleicht anders gewürzt. Das 20. Jahrhundert oder auch das 19., sind Jahrhunderte des Aufbaus der Unterschiede, der Grenzen zwischen den Menschen, des Aufbaus der Hierarchien und Bewertungen. Vielleicht sollen wir uns daran erinnern, dass die Menschen sich viel mehr ähnlich sind als unterschiedlich.

Die Welt kommt nicht zur Ruhe. Das Flüchtlingslager Moria ist abgebrannt, in Belarus wird protestiert, die Straßen der US-Städte werden von der Nationalgarde geschützt. Wie gehen sie damit um? Beschäftigt es Sie sehr?

Ja, ich denke darüber nach, ich beschäftige mich damit, ich mache mir Sorgen, ich habe Angst. Ich habe das Bedürfnis, daraus den tieferen Sinn zu extrahieren und einzuschätzen, was passieren wird. Ich versuche, dies in meinen Überlegungen und meinem Schreiben widerzugeben. In allem, was ich geschrieben habe, gibt es ein Echo dessen, was rund um mich herum passiert. Aber ich versuche immer, etwas anderes zu tun als die Medien. Ich glaube, dass die Aufgabe der Künstler und vor allem der Schriftsteller darin besteht, diese festgetretene Agora der Meinungsbildung zu verlassen und etwas anderes vorzuschlagen, vielleicht etwas Exzentrisches oder Bizarres, aber auf jeden Fall etwas aus dieser anderen und sehr besonderen Sicht. So verstehe ich meine schriftstellerische Aufgabe.